Je vais mourir et jamais je n’avais pensé que ce serait ainsi. Aussi brutal. Aussi désespéré.

Joseph nous avait donné l’ordre de remonter les lignes. Allez, les gars, après, ce sera la dernière. L’équipage avait surgit, chacun de son côté, les uns de la cambuse où ils réchauffaient leurs estomacs à coup d’eau de vie, juste assez pour rester lucide, raccourcir les heures, les autres du fond de leur bannette, cherchant à gagner du temps sur la nuit, récupérer, s’étendre, tout habillé parfois, la peau collée à leur ciré humide, pour plonger dans le sommeil en rêvant du soleil.

Le cri bref du capitaine nous avait ramené à nos postes comme un film qu’on rembobine, en accéléré, avant de reprendre son histoire.

Le pont arrière est illuminé comme en plein jour. Au-dessus, les moteurs électriques ont déjà commencé à remonter les palangres partant droit dans le sillage du bateau. Les poulies grincent, se tendent, résistent. Le vent siffle à mes oreilles. Je n’entends plus les mots qui viennent du haut, sinon leurs intonations lorsqu’ils disent la colère ou le danger. Je sors les caisses d’appâts sur la plateforme, une masse de calamars et de harengs congelés, les pousse dans l’angle, à portée de main, prêtes lorsqu’il faudra relancer la ligne, après. Puis tout s’enchaîne très vite. Remonter l’orin, faire signe au haleur de ralentir le moteur hydraulique, une seconde, deux peut-être, détacher la bouée, tendre le poing pour lui dire de relancer, me retourner, les doigts déjà gelés, juste à temps pour voir le premier poisson débouler. Je le vois sortir de l’eau brusquement, la gueule écartelée, un grand halibut, il doit fait 150 kilos au moins, son corps se détache sur le fond noir de la mer, une masse luisante, secouée de convulsions, désespérées, il tourne, pendu à l’axe du hameçon, comme une hélice sortant de son axe en hoquets mécaniques, le ventre clair renvoyant la lumière, alternance de noir et de blanc électriques. Il est déjà à ma portée. Je vise la tête avec ma pointe. Un coup sec, donné verticalement dans l’élan de la ligne en mouvement, il s’arrache du métal et mon geste et mes bras accompagnent sa chute au centre du pont. Un éclair métallique s’abat sur lui, s’enfonce dans la chair, et le grand corps disparait dans le ventre de la cale. Juste le temps de revenir face à la mer et le suivant est sur moi.

C’est au moment de relancer que le coup arrive. Je prépare mes appâts lorsque j’entends le hurlement venant du haut. Un son aigu dans le fracas. Je lève les yeux en direction de la voix. C’est Joseph, le patron. Il est pile dans l’axe de la lumière et je ne vois que des mains en contrejour. Elles montrent la ligne. Je me retourne, aperçois la palangre coincée dans la poulie du vireur, le câble tendu comme une corde de piano, à la limite de la rupture. Je cours sans prêter attention au cordage qui s’amoncèle sur le pont. Le palan cède à ce moment-là, une brisure nette à la hauteur de son attache, la détonation d’un coup de fusil et la ligne file à l’horizontale, avec une force telle qu’elle emporte tout, la roue mécanique, le bras qui la tenait, l’ancre reliée à la bouée de tête, le cordage soudain libéré. Il se déroule comme un serpent dont je ne sens la morsure qu’un fraction de seconde avant le choc, une boucle autour de ma cheville, un noeud coulant emprisonnant ma botte avant l’écartèlement, ma jambe gauche d’abord, la droite déséquilibrée glissant sur le pont, mon corps emmené dans le geste, ma tête heurtant le métal du pont, la douleur fulgurante et le froid de la mer à l’instant où je m’y perds.

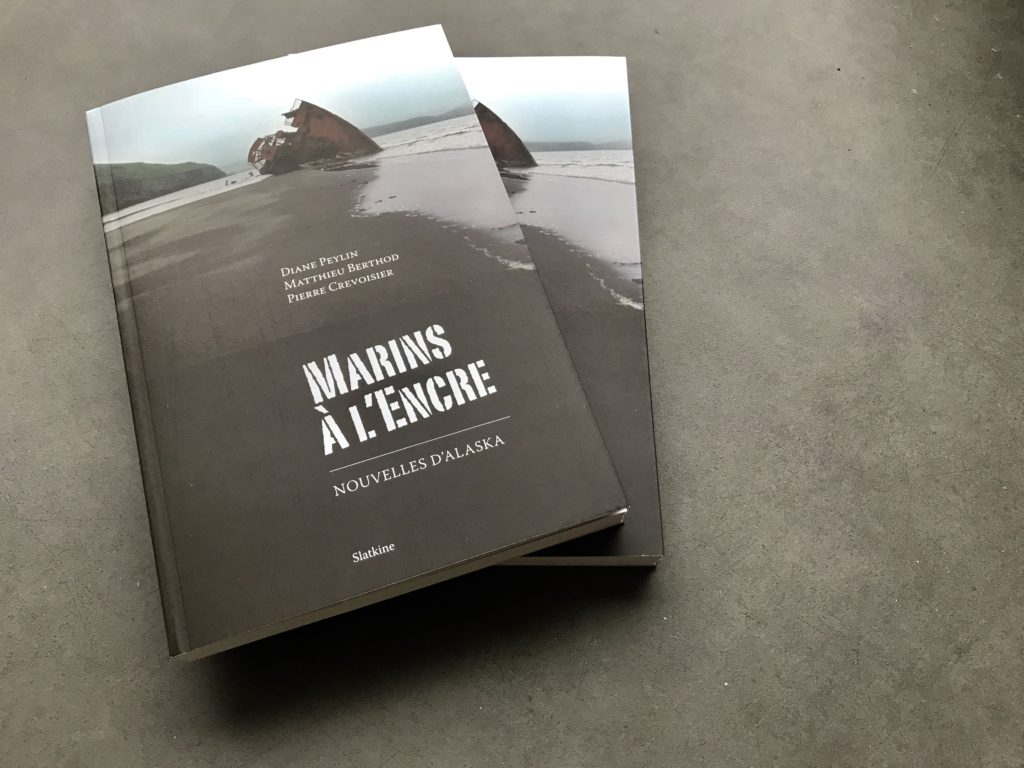

(Extrait de la nouvelle « L’homme à la mer », publiée dans le recueil collectif « Marins à l’encre », Editions Slatkine 2018, avec Diane Peykin et Mathieu Berthod, un projet de Chamade, Marc Decrey et Sylvie Cohen)