Vous sentez la tempête qui se lève aux États-Unis ? Une tempête radicale, annonciatrice – je vais oser le mot – d’une dictature. D’aucuns diront que j’exagère, que je prends mes fantasmes pour des réalités, qu’il existe suffisamment de garde-fous pour que la démocratie américaine tienne debout dans la tourmente.

Observons simplement les faits, leur succession depuis l’arrivée de Trump au pouvoir, il y a un mois à peine. Avant même. Depuis sa réélection du 5 novembre 2024. On pourrait remonter à 2020, lorsqu’il refusait de reconnaître sa défaite, incitant ses partisans à contester le résultat, jusqu’à l’assaut du Capitole.

Le premier acte était là. La remise en cause des institutions démocratiques, la lente érosion, le doute instillé, répandu… Toutes les dictatures de l’histoire ont commencé ainsi. Par cette idée semée que les branches de l’arbre démocratique étaient pourries et qu’une reprise en main était nécessaire. Et on n’allait pas se contenter de couper les branches. Il fallait détruire l’arbre.

Le 20 janvier, les insurgés du Capitole ont été libérés et le personnel judiciaire qui avait instruit le dossier de la responsabilité de Trump dans les événements du 6 janvier 2021 a été limogé.

Essayons d’imaginer la suite. Et partons des signes avant-coureurs qui ont précédé les dictatures, dans l’ordre ou le désordre, surtout le désordre, la confusion et la sidération provoquées par l’arbitraire.

Petite liste à l’usage des honnêtes gens :

- La propagande et le contrôle de l’information

- La délégitimation des contre-pouvoirs

- La personnalisation de l’autorité

- La criminalisation de l’opposition

- L’affaiblissement de la démocratie

- La restriction des libertés fondamentales

- L’usage de la peur et de la division

- La militarisation du pouvoir

Prenez un crayon et biffez ce qui ne convient pas au tableau américain actuel. À part la criminalisation des opposants et la militarisation, tout y est. Et encore, les exceptions ne sont qu’une question de temps. Les injonctions à supprimer de toutes les actions gouvernementales les programmes évoquant l’égalité et la diversité, jusqu’aux mots suspects à censurer de la recherche, l’exigence à dénoncer et écarter les réfractaires, celles et ceux qui osent désobéir, les « irrécupérables », les appels à marquer les insubordonnés au fer rouge…

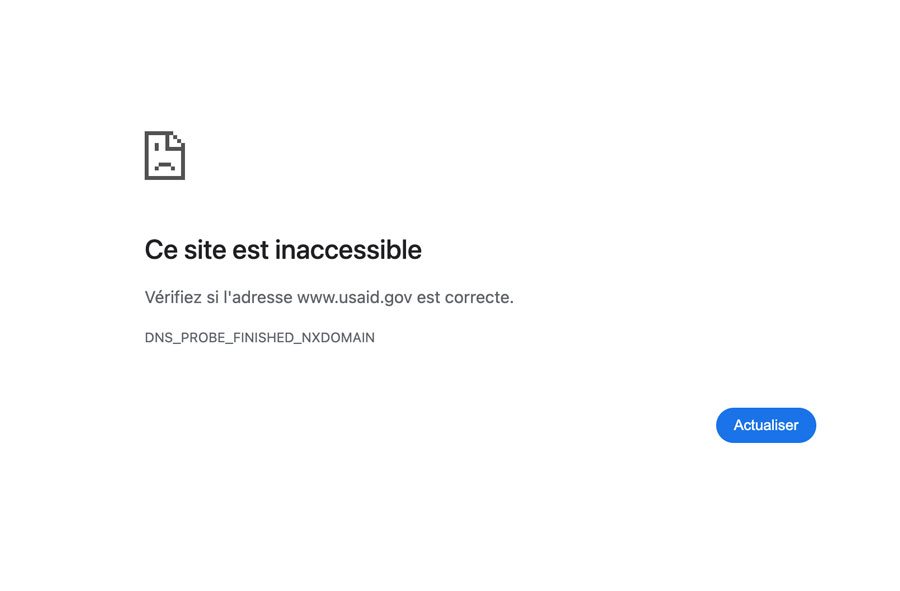

Écoutez bien Elon Musk et Donald Trump justifier la fermeture brutale de l’Agence américaine pour le développement international. Sur X, Musk condamne l’USAID comme une « organisation criminelle ». Trump estime que l’organisation est « dirigée par une bande de fous extrémistes ». Sans preuve, sinon des rumeurs répandues. L’illustration parfaite du chien dont on dit qu’il est malade pour l’achever. L’USAID, c’est un budget de 42,8 milliards de dollars consacré à l’humanitaire et à l’aide au développement dans 120 pays. La plus importante organisation mondiale. On imagine le chaos provoqué par sa fermeture, les conséquences catastrophiques à travers la planète.

Aujourd’hui, il suffit que les mensonges paraissent comme vraisemblables.

Quant aux démonstrations de force du pouvoir, attendons les soubresauts, les colères, les désespérations, les gestes des millions de gens brisés et laissés sur le carreau par des décisions politiques erratiques. Pour l’heure, les Américains sont saisis par la sidération.

Nous aussi. Pas tous. On sent poindre ici la jubilation de l’extrême, la jouissance à voir débarquer la vague trumpiste de ce côté de l’Atlantique. Sur les rézocios, les langues se délient, se déchaînent. Je lisais hier ces commentaires répétés en boucle qui souhaitent la fin prochaine des « délires wokistes » et des « féminismes », appelant à « éliminer », comme « Trump nous en montre la voie » … Les mots sont encore minoritaires, mais les chiens sont lâchés.

Ils nomment cela la liberté d’expression. « Si la pensée peut corrompre le langage, écrivait Georges Orwell, le langage peut aussi corrompre la pensée. Un mauvais usage du langage peut faire croire à des absurdités et rendre impossible la pensée critique. »[1]

L’autre jour, le poème de Martin Niemöller m’est revenu en mémoire (ce sera mon point Godwin) :

Quand les nazis sont venus chercher les communistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas communiste.

Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas social-démocrate.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne pour protester.

[1] Georges Orwell, La politique et la langue anglaise, 1946