Les Gourmandises de la Maison éclose, Jardin botanique de Lausanne, août 2016

photos: Anne Bichsel

Je vous écris la boule ventre.

Devant mes yeux, une photographie. Une petite brochette d’auteur·e·s. Ils, elles surtout, se tiennent dans l’ombre, sourire aux lèvres, le regard en quête de l’objectif. Devant, les livres, leurs livres, en piles ou en présentoir. La photo n’est pas bonne. Ces images ne sont pas destinées à « être bonnes », juste à dire que machin·machine était là. La scène se répète dans les salons ou les événements consacrés à la littérature.

Que le monde littéraire est triste, sans âme ni imagination dans sa manière d’être au monde!

Il suffirait de peu de choses, pourtant. D’une étincelle de vie d’abord, d’une idée qui germe ensuite, tourne dans sa boule avant de sortir, simple, en fonction du contexte. Tenez, sur un marché, si nous inventions un petit salon de messages poétiques: deux chaises longues, un parasol, asseyez-vous madame, installez-vous monsieur, prenez vos aises, un petit verre ? Je vais vous raconter une histoire et votre chaise se transformera en tapis volant!

« Le monde littéraire est triste,

sans âme ni imagination

dans sa manière d’être au monde! »

Depuis mille ans, je me demande à quel moment nous nous rendrons compte que ce ne sont pas les auteur·e·s en rang d’oignons qui donneront envie d’ouvrir un livre à quelqu’un qui ne lit pas. Quelle différence existe-t-il entre une assemblée politique et la plupart des « rencontres littéraires ». Formellement, aucune. Les deux reproduisent un mode événementiel dépourvu d’imagination.

Ne serait-il pas temps d’inventer de vrais gestes artistiques dans cette représentation des livres et des auteur·e·s, de proposer un sens et une esthétique de la rencontre? Je ne parle pas d’images, de paraître, de bling bling, juste de la nécessité d’ajouter la dimension qui manque aux événements littéraires: une expérience artistique du partage et du lien social.

On répète à l’envi que le livre est particulier, en même temps instrument de culture et objet marchand. Le premier statut le sacralise, le second le banalise. Or, dans la manière d’exposer le livre et de présenter les auteur·e·s, seule la marchandise existe. La dimension artistique n’est que supposée, sous-jacente, enfermée dans le carcan des conventions et de l’indifférence. C’est particulièrement frappant dans les salons littéraires, lorsque les rangs d’oignons impatients attendent le chaland dans le bruit et la fureur des marchands de tapis de mots (pas ceux qui volent, ceux qui masquent la poussière).

Et on continue. Jusqu’à quand? Je crains que ce ne soit pour longtemps encore.

« Nous avons tenté d’inventer

quelques fulgurances,

des étincelles,

de petites beautés à vivre et distribuer.

(…)

Chaque fois, celles et ceux qui ont

vécu ces instants avec nous

ont rêvé un peu.

Le problème de la vraie vie,

c’est que le rêve s’efface au réveil. »

J’aimerais bien que cette vision soit partagée. Mais je ne rêve pas. Elle ne l’est pas. Pas du tout.

Les associations ou sociétés d’écrivains ne s’y aventurent pas. Dans l’économie littéraire, elle n’existent pas. Elles ne font pas le poids.

Les éditeurs sont indifférents. Ils n’en ont pas vraiment besoin Pour une bonne partie d’entre eux (pas tous, soyons justes), les aides à l’édition, les subventions glanées, couvrent les frais du livre lorsqu’on l’imprime… un système déséquilibré qui n’encourage ni à l’accompagnement des auteur.e.s, ni à la promotion du livre.

Les libraires? Ils.elles sont exsangues. Ne leur en demandez pas plus.

Les organisateurs d’événements, eux, sont parfois sensibles au propos. Mais ils font du chiffre avec les pointures, pas avec des idées nouvelles.

Les journalistes, ils s’en tapent.

Quant aux auteur·e·s, ils ne vont pas ruer dans les brancards, trop heureux de faire partie des élus et attentifs à ne pas heurter les mains qui les invitent à défaut de les nourrir. D’ailleurs, en parlant de nourrir, on a bien d’autres préoccupations plus sérieuses à débattre, la rémunération, les droits d’auteur, par exemple, plutôt que de nous interroger sur une esthétique et le sens de notre présence.

Nous avons tenté d’inventer quelques fulgurances, des étincelles, de petites beautés à vivre et distribuer. Cette idée-là s’appelle la Maison éclose. Quelques événements, depuis 2015: les Désirs de Mon Repos, les Rolls du Château de Morges, les Gourmandises du Jardin botanique de Lausanne, les Trains de vie jurassiens.

Portés par l’enthousiasme – et une part de naïveté – nous avons inventé les DéLivreures pour offrir de petits cadeaux de lectures au public, les Labos pour donner aux auteur.e.s le goût et l’envie de porter, partager les textes, de créer la relation, d’oser. Chaque fois, celles et ceux qui ont vécu ces instants avec nous ont rêvé un peu. Le problème de la vraie vie, c’est que le rêve s’efface au réveil.

Et Il y avait encore mille idées dans nos chapeaux.

Il y avait.

Je conjugue au passé. Parce qu’il a fallu déchanter, renoncer, redimensionner au moins. Pour éviter l’épuisement. Parce que nos propositions, si belles soient-elles, ne sont qu’une cerise poétique sur un gâteau qui n’en a pas besoin. Je corrige: qui n’en éprouve pas le besoin.

La Maison éclose va continuer son petit chemin. Là, elle doute un peu. Elle a la boule au ventre. Mais elle se transformera. Nous reviendrons à nos premiers gestes artistiques: l’organisation d’un bel événement par année, en un lieu exceptionnel, hors les murs et les institutions.

Juste avant de refermer cette lettre, je lis la phrase inscrite à l’entrée de ma maison depuis des années: « A plant does not grow by pulling on the stem », on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur la tige. Depuis le temps, il serait bon que je l’assimile vraiment.

Chapelle, le 28 juillet 2019

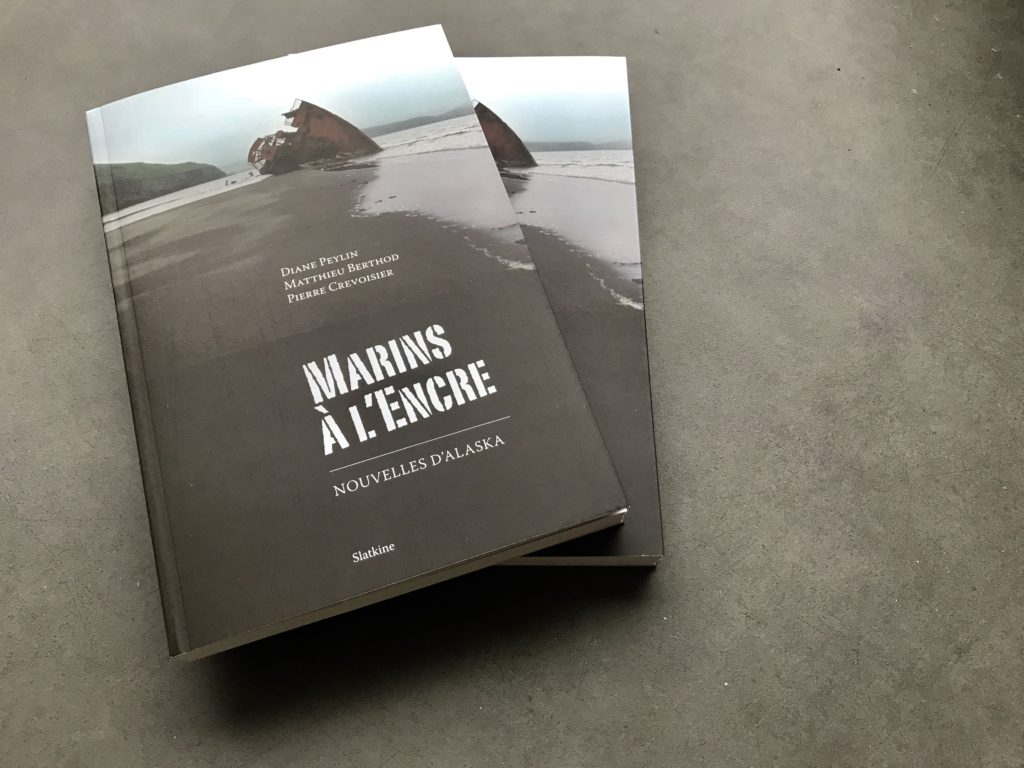

Pierre Crevoisier